Ringvorlesungen

Wir planen stets neue Veranstaltungen für das jeweils kommende oder aktuelle Semester. Einen Überblick über alle jeweils aktuell geplante Veranstaltungen finden Sie in unserem Semesterkalender. Darüber hinaus empfehlen wir, dass Sie diese Seite oder "Aktuelles" immer wieder ansteuern, um unsere neuen Angebote zu finden.

Europa um 1500

Ringvorlesung des Kollegs "Mittelalter und Frühe Neuzeit" im Sommersemester 2025

Nach klassischer Einteilung der historischen Epochen markiert das Jahr 1500 eine Schnittstelle zwischen dem Mittelalter und der Frühen Neuzeit. Parallel dazu wird die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts wahlweise als „Herbst des Mittelalters“ oder Beginn des „Langen 16. Jahrhunderts“ vereinnahmt.

Aus dem Blickwinkel verschiedener Fachdisziplinen soll im Rahmen der Vorlesung eine Bestandsaufnahme für die „Sattelzeit“ um 1500 geleistet werden, indem charakteristische Aspekte sowie beharrende und zukunftsweisende Entwicklungen in diesem Zeitraum aus historischer, philosophischer, literaturwissenschaftlicher und geistesgeschichtlicher Perspektive vorgestellt werden.

| 29.04.2025 | Dag Nikolaus Hasse (Würzburg) Der nahe Westen: Was ist europäisch um 1500? |

| 06.05.2025 | Paul Schweitzer-Martin (München) Medienkritik und Medienwandel um 1500 |

| 13.05.2025 | Franz Fuchs (Würzburg) „Quasi centrum Europae“: Die Reichsstadt Nürnberg um 1500 |

| 20.05.2025 | Florian Praßler (Würzburg) Eine Adelsfamilie im Bauernkrieg: Die Grafen von Wertheim |

| 27.05.2025 | Manuel Hoder (Würzburg) Germania und Europa. Gibt es vormodernen Nationalismus? |

| 03.06.2025 | Regina Toepfer (Würzburg) Die Verführung Europas. Metamorphosen-Übersetzungen und Mythenkorrekturen um 1500 |

| 17.06.2025 | Miriam Wallraven (Würzburg) Die Geburt der Utopie aus dem Geist europäischer humanistischer Vernetzung: Thomas Mores Utopia |

| 24.06.2025 | Brigitte Burrichter (Würzburg) Das Ende des Artusreichs |

| 01.07.2025 | Sabine Schlegelmilch (Würzburg) Medizin um 1500 zwischen Theorie und Praxis |

| 08.07.2025 | Oliver Sticht (Würzburg) Johannes Trithemius – ein Abt um 1500 |

| 15.07.2025 | Carlotta Posth (Würzburg) Jedermann und der Tod: Figurenentwürfe zwischen Spätmittelalter und Früher Neuzeit |

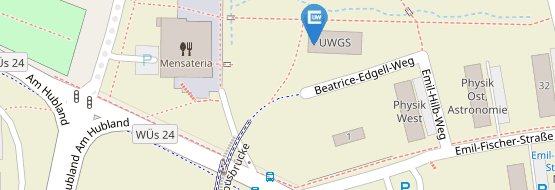

Zeit und Ort

Die Ringvorlesung findet jeweils dienstags um 19:30 Uhr in Hörsaal 317 der Neuen Universität (Sanderring 2) statt.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Eintritt ist frei.

Es ist möglich, online an der Ringvorlesung teilzunehmen:

Link zum Zoom-Meeting

Meeting-ID: 697 7088 9774

Passwort: 909726

Anrechnung für das Studium

Die Ringvorlesung kann für das Studium angerechnet werden. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Anrechnung.

Organisation und Kontakt

Prof. Dr. Brigitte Burrichter

Seniorprofessorin der Philosophischen Fakultät am Neuphilologischen Institut

Prof. Dr. Martina Giese

Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte und Historische Grundwissenschaften

Mystik. Zwischen Tradition und Moderne

Ringvorlesung des Kollegs "Mittelalter und Frühe Neuzeit" im Wintersemester 2024/25

Angesichts der Krisen religiöser Institutionen nimmt das Interesse an Mystik heute wieder zu. Mystische Traditionen sind Ausdruck eines individuellen Zugangs zu Sinn und Transzendenz. Sie bieten weder fertige Antworten noch allgemeine Lösungen, sondern spiegeln spirituelle Suchbewegungen. Mystische Erfahrungen sind radikal subjektiv, doch ein verbreitetes kulturelles Phänomen. Über Epochen und Kontinente, Religionen und Konfessionen, Sprachen und Medien hinweg streben Menschen danach, irdische Grenzen zu überschreiten. Sie entwickeln Strategien, religiöse Einheit zu erleben und Unendliches in die endliche Wirklichkeit hineinzuholen. In der Offenbarungsliteratur ringen Mystikerinnen und Mystiker um Worte, die das Unsagbare sagbar machen. Die interdisziplinäre Ringvorlesung gibt einen Einblick in die Vielfalt mystischer Formen in Judentum und Christentum, Islam sowie Hinduismus und spannt in zwölf Vorträgen den Bogen von der römischen Antike über mittelalterliche Visionärinnen und protestantische Reformatoren bis zum Gegenwartsfilm.

| 22.10.2024 | Thomas Baier (Würzburg) Warum es bei den Römern keine Mystik gibt |

| 29.10.2024 | Christine Büchner (Würzburg) Zwischen Gott und Welt. Mystische Traditionen aus systematisch-theologischer Sicht |

| 05.11.2024 | Milad Karimi (Münster) Was ist eine islamische Mystik – heute? |

| 12.11.2024 | Maximilian Bergengruen (Würzburg) Mystisches / Automatisches Schreiben: Böhme, Novalis, Breton |

| 19.11.2024 | Martha Kleinhans (Würzburg) Suggestive Selbsterzählungen italienischer Mystikerinnen: Angela da Foligno und Caterina da Siena |

| 26.11.2024 | Stephanie Catani (Würzburg) Wunder sehen? Christliche Mystik und der Gegenwartsfilm |

| 03.12.2024 | Miriam Wallraven (Würzburg) Asketische Weltabgewandtheit und exzentrische Abenteuer: Julian of Norwich und Margery Kempe |

| 17.12.2024 | Volker Leppin (Yale) Reformatorische Verzweigungen der Mystik. Martin Luther, Andreas Karlstadt und Thomas Müntzer |

| 14.01.2025 | Frederek Musall (Würzburg) Zwischen mystischer Spiritualität und rationaler Philosophie: Das Denken des Rabbi Jospeh D. Soloveitchik (1903–1993) |

| 21.01.2025 | Karin Steiner (Würzburg) "Mystisches Indien": Gibt es Mystik in hinduistischen Traditionen? |

| 28.01.2025 | Regina Toepfer (Würzburg) Mystische Schwestern. Provokation und Imitation in der Klostergemeinschaft |

| 04.02.2025 | Maryam Haiawi (Hamburg) Auditio spiritualis. Zur Musik der Engel in der mittelalterlichen Mystik |

Zeit und Ort

Die Ringvorlesung findet jeweils dienstags um 19:30 Uhr im Toscanasaal der Residenz Würzburg (Südflügel, Residenzplatz 2) statt.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Eintritt ist frei.

Es ist möglich, online an der Ringvorlesung teilzunehmen:

Link zum Zoom-Meeting

Meeting-ID: 620 2038 6095

Passwort: 886726

Anrechnung für das Studium

Die Ringvorlesung kann für das Studium angerechnet werden. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Anrechnung.

Organisation und Kontakt

Prof. Dr. Christine Büchner

Lehrstuhl für Dogmatik

Prof. Dr. Regina Toepfer

Lehrstuhl für deutsche Philologie

Kabale, Liebe und Skandale

Ringvorlesung des Kollegs "Mittelalter und Frühe Neuzeit" im Sommersemester 2024

Die im Titel der Ringvorlesung angedeutete Verbindung zu Schillers Drama "Kabale und Liebe" ist unverkennbar. Die Liebe kennt kein Gesetz, singt Carmen in Bizets Oper, sie hält sich nicht an gesellschaftliche Regeln und ist immer für Skandale gut. Die Ringvorlesung stellt jedoch nicht nur Beispiele leidenschaftlicher Liebe und niederträchtiger Intrigen in der Literatur, der bildenden Kunst und der Musik vor, die der Phantasie ihrer jeweiligen Schöpfer entsprungen sind. Wie die Geschichte zeigt, mündeten wirkliche Skandale in handfeste juristische Auseinandersetzungen, die zum Teil von höchster verfassungspolitischer Bedeutung waren und tiefgreifende Folgen haben sollten und die – man denke etwa an die Ehescheidung König Heinrichs VIII. von England – bis heute nachzuspüren sind. Dabei wird auch deutlich, welche Rolle der Kirche in diesen Verfahren generell zukam, wie das frühe Eherecht ausgestaltet war und welche Gerichte überhaupt angerufen wurden. Der Bogen der insgesamt dreizehn Vorträge, für die Referentinnen und Referenten verschiedener historischer Teildisziplinen, darunter der Kunst-, der Kirchen-, der Literatur-, der Musik- und der Rechtsgeschichte, gewonnen werden konnten, spannt sich vom Alten Testament bis zum Musiktheater um 1900, vom China der Tang-Zeit bis nach England.

| 16.04.2024 | Barbara Schmitz (Würzburg) Fromme Witwe oder femme fatale? Die Juditfigur in Septuaginta und Vulgata |

| 23.04.2024 | Roland Altenburger (Würzburg) Liebschaften zwischen Kurtisanen und Gelehrten in der chinesischen Novelle um 800 |

| 30.04.2024 | Elke Pahud de Mortanges (Freiburg) Abaelard und Héloïse. Von versehrter Männlichkeit und nachgetragener Liebe |

| 07.05.2024 | Mathias Schmoeckel (Bonn) Der Skandal. Politische Prozesse und die Sicherheit des Beweises am Beispiel des Ehestreits König Lothars II. |

| 14.05.2024 | Jörg Schwarz (München) Zwischen zwei Königen. Eleonore von Aquitanien (1122–1204) im Spannungsfeld von Macht und Liebe |

| 21.05.2024 | Isabel Karremann (Zürich) Shakespeares 'The Taming of the Shrew' im Kontext der frühneuzeitlichen Debatte um die Natur und Rolle der Frau |

| 28.05.2024 | Jürgen Becker (Regensburg) Wie wird man eine Königin los? Der Streit um die "divorce" Heinrichs VIII. und seine Folgen |

| 04.06.2024 | Martin Rehak (München) Gegen Kaiser und Kirche. Der Hammersteiner Ehestreit. |

| 11.06.2024 | Martina Giese (Würzburg) Sexualität in religiösen Gemeinschaften des Mittelalters |

| 18.06.2024 | Franz Fuchs (Würzburg) Schön Bärbel von Ottenheim († 1484). Liebe, Kabale und Trauerspiel im spätmittelalterlichen Elsass |

| 25.06.2024 | Duane Henderson (München) Liebe und Skandal: Spätmittelalterliche Eheprozesse vor dem Freisinger Gericht |

| 02.07.2024 | Damian Dombrowski (Würzburg) Herrscherin ohne Moral, Malerei ohne Empörung. Tiepolos Fassungen des Themas 'Kleopatra und Marc Anton' |

| 09.07.2024 | Christian Buhr (Würzburg) Tristan und Isolde im Musiktheater – vor und nach Wagner |

Zeit und Ort

Die Ringvorlesung findet jeweils dienstags um 19:30 Uhr im Toscanasaal der Residenz Würzburg (Südflügel, Residenzplatz 2) statt.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Der Eintritt ist frei.

Es ist möglich, online an der Ringvorlesung teilzunehmen:

Link zum Zoom-Meeting

Meeting-ID: 620 2038 6095

Passwort: 886726

Anrechnung für das Studium

Die Ringvorlesung kann für das Studium angerechnet werden. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Anrechnung.

Organisation und Kontakt

Prof. Dr. Brigitte Burrichter

Lehrstuhl für Französische und Italienische Literaturwissenschaft

Prof. Dr. Anja Amend-Traut

Lehrstuhl für Deutsche und Europäische Rechtsgeschichte, Kirchenrecht und Bürgerliches Recht