Feldhaus, Stephan

Dissertationsthema:

„Über Sebald hinaus. Der Luftkrieg in Erzähltexten der Nachkriegszeit (1945–1952/1959)“

Kontaktadresse an der Universität Würzburg:

Lehrstuhl für Computerphilologie

und Neuere deutsche Literaturgeschichte

Institut für Deutsche Philologie

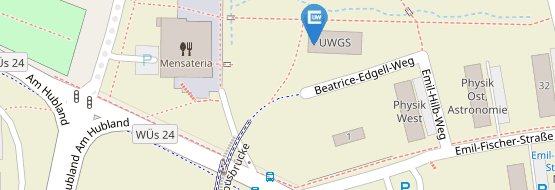

Am Hubland

97074 Würzburg

Erstbetreuer/in: Frau PD Dr. Katrin Dennerlein

Zweitbetreuende:

Prof. Dr. Hans-Edwin Friedrich (Univ. Kiel)

Klasse in der Graduiertenschule: "Philosophie, Sprachen, Künste"

Promotion in der Graduiertenschule ab WS 2020/21.

Abstract:

Der Bezeichnung Trümmerliteratur ungeachtet löste W.G. Sebald vor knapp drei Jahrzehnten mit der These, dass es die deutsche Nachkriegsliteratur versäumt habe, den Luftkrieg und seine Folgen aufzuarbeiten, eine literaturwissenschaftliche Debatte aus. Das Promotionsprojekt setzt hier an, indem es zunächst Sebalds Thesen und die sich an sie anschließende Debatte darstellt. Nach einer Skizze von Sebalds Konzept einer ‚Naturgeschichte der Zerstörung‘ und seinen Positiv- und Negativkritiken von Luftkriegstexten anderer Autoren wird insbesondere seine biographische Selbsteinschreibung in seinen Essayband Luftkrieg und Literatur beleuchtet. Diese wird als eine Strategie Sebalds begriffen, um ein eigenes rewriting des Luftkriegs zu betreiben, das problematisiert wird, da es Augenzeugenberichte und historiographische Studien als Textreservoire nutzt, obwohl Sebald sie in ihrem epistemischen Wert in Zweifel zieht.

Die Arbeit rückt danach den eigentlichen Gegenstand der Sebald-Debatte in den Fokus: die Luftkriegsliteratur der Nachkriegszeit. Es wird dargestellt, wie auf generellen Reflexionen zur Revision von Kanones aufbauend in Rezensionsorganen und Literaturgeschichten der Nachkriegszeit sowie durch Katalogsuchen ein umfangreiches Korpus bisher unbeachteter Nachkriegserzähltexte zum Luftkrieg aufgespürt und die bekannte Textgrundlage mehr als verdreifacht werden konnte. Besonders hervorzuheben ist, dass auch 12 Texte von Autorinnen, die im bisherigen Forschungskorpus unterrepräsentiert waren, ermittelt werden konnten.

Im narratologisch-rhetorischen Teil wird vorrangig über die Analysekategorien Dauer, Distanz und Fokalisierung aufgezeigt, wie einige Texte mit einer recht hohen narrativen und rhetorischen Komplexität versuchen, den Luftkrieg in seiner synästhetischen und zeitlichen Dimension zu erfassen. Zudem wird die Fruchtbarmachung der Gattung Novelle bei der Aufarbeitung des Luftkriegs konturiert. Auf mentalitätsgeschichtlicher Ebene wird die Diskussion deutscher Schuld in den Texten des Korpus nachgezeichnet. Während der Gedanke einer Vergeltung oft auf eine deutsche Schuld verweist, sind auch zwei exkulpierende Strategien erkennbar: die Abwehr einer sogenannten ‚Kollektivschuld‘ und Schuldzuweisung an eine NS-Führungsschicht sowie die Kritik einer Technik, die sich und das Töten verselbständigt hätte. Auf sozialgeschichtlicher Ebene kann vor allem festgestellt werden, dass Luftkriegstexte die Erfahrungen an der Kriegsfront und der sogenannten ‚Heimatfront‘ als in ihren Schrecken gleichwertige Erfahrungen schildern und sie oft psychische Langzeitfolgen des Luftkriegs dokumentieren. Wiederholt wird auch auf das Schicksal von Tieren verwiesen, die oft als Begleiter der Menschen im Luftkrieg erscheinen.